はじめに

「自信の6要素」も今回でちょうど半分。

3つ目の要素である「ポジティブ思考」になります。

前回の「感情」前回の「感情」では“感情の2極論“が出ました。

タイトルからすでに予想がつくと思いますが、今回のテーマ「ポジティブ思考」でも「ネガティブ思考」が出てきます。

そもそもの話になりますが、なぜ「思考」と「感情」を分けて捉えるのか、疑問に思うかもしれません。

理由は簡単で、思考と感情は別のものだからです。

これから「思考」について「感情」と対比しながら考察し、2つの思考(ポジティブ/ネガティブ)について、そして「自信」との関係を見ていきたいと思います。

思考と感情の違い

「思考」の漢字表記は、見ての通り「思う」と「考える」です。

「考える」に関しては、感情と区別するのに違和感はないと思いますが、「思う」は微妙な感じですよね。そこで、「思う」を広辞苑で調べると、8種の意味が解説されているのですが、その中で今回の目的に合いそうな2番目の意味はこうなっています:

物事の条理・内容を分別するために心を働かす。判断する。思慮する。心に感ずる。

広辞苑

この説明文で、最後の部分の「心に感ずる」というのだけを見ると「感情」と混同してしまいそうになるのも無理ない印象です。

でも、思考は「分別するために」とありますから、何かに触発されて“起こる“感情とは明らかに違うのも、確かです。

意味といえば、その単語の汎用性を見てみると、面白い発見ができます。

思考は「◯◯的思考」という表現でも見かけます。

例えば「法的思考」とか「論理的思考」といったように、「◯◯的」とジャンルを特定したり、方向性を持たせています。

「感情」という単語では、こうはいきません。

法的感情? 論理的感情?…なんだか変ですよね?

感情と思考の違いのひとつは、この「目的」と「方向性」にある、と言えそうです。

もうひとつの違いは「言語の介在」です。

例えば、嬉しい時。

「これは“喜び“という感情だ」と、いちいち言葉で確認しなくても、嬉しいものは嬉しいです。

感情は「起きる」もので、「名前を知らない=存在しない」というわけではありませんから。

…………………………

思考は、自分が持っている様々な知識や情報を、直面しているテーマに当てはめ、検証しながら、頭の中でモデルのように構築していく作業です。

広辞苑で「心を働かす」というのは、この部分に相当するかと思います。

そして、この作業に使う道具が「言語」です。

思考のプロセスを助けるツールとして、マインドマップというのがあります。

ご存じだと思うので、マインドマップを想像してみてほしいのですが…言語を使わずにマインドマップを作るのは大変そうじゃないですか?まとめると、思考は以下の流れになりそうです:

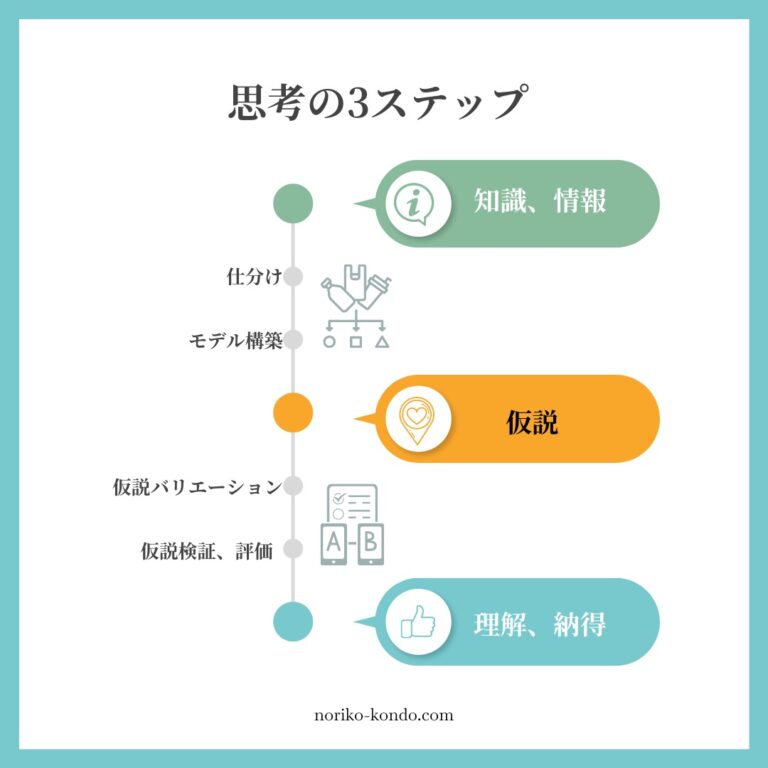

まず「テーマ」があります。

それを自分が持っている情報、知識で仕分け(分別)し、

「これは、こういうことかな?」とモデル構築し、仮説とします。次に、この仮説の耐久テストとして、

内包する要素を入れ替えたりしながらバリエーションを考え、

仮説の検証を行い、評価します。

評価が合格レベルであれば、つまり「納得」できれば、

そのテーマについて「理解」した、

となります。

思考の目的は「理解」ですが、個人が持っている知識や情報には限りがあるので、厳密には「理解する」というより「自分で納得できる」とか「自分なりの把握」という、かなり主観的なレベルに留まります。

だから、Aさんの思考はBさんには理解できなかったり、またその逆だったり…となるのです。

思考が常に論理的で、だから普遍的だと錯覚するのは危ないですね。

その人にはその人独自の思考があると思った方が良さそうです。

ネガティブ思考

感情の2極論がありましたが、思考にも「ポジティブ思考」と「ネガティブ思考」があります。

感情の時は「善悪/正誤の問題ではない」と主張しましたが、思考に関しては違います。

あえて断言しますが、「ポジティブ思考は善い」で、「ネガティブ思考は悪い」です。

時々、自分の中に「もう1人の自分の声」があるように感じます。

何かしようとするときに

「そんなことして大丈夫?」

「やめた方がいいんじゃない?」

「無理だよ、きっと」

そんな風にささやく声、聞こえることがありませんか?

ポジティブに「楽しそう!」「やってみたい!」と思うときでも、

「危ないから」

「周りから変な目で見られるから」

「失敗したら恥ずかしいから」

そう言って「やめた方がいいよ」と勧めてきます。

こんな風に、限界を作ろうとするのは「ネガティブ思考」です。

しかも、ただ「やめろ」と言うのではなく、もっともらしい理由まで付いてくる場合が多いです。

何かが「できない」というシンプルなファクトであれば、まだ納得もできますが、「できるかもしれない」と、万に一つも可能性があるなら、そして、自分でその可能性に『光』を見るなら、自分の手で道を閉ざしてしまうのは残念だと思いませんか?

心の声が「◯◯だから、ダメだ/無理だ/意味がない/etc.」と言ってくる時は、警戒が必要だと感じます。

uniicで「ネガティブ思考」と言うのは、

自分の可能性を狭めるマインドセット、つまり、行き先に「行き止まり」しか見ようとしない姿勢です。自分の世界を、狭く、息苦しく、生きづらいものにする思考。それを「ネガティブ思考」と呼び「悪」としています。

ポジティブ思考

「ポジティブになりましょう!」と言うのは簡単です。

でも、そんなに簡単に気持ちは切り替えられません。

誰が何と言おうと、嫌なものは嫌、怖いものは怖いのです。

(ブログ「自信の付け方#4「感情」ブログ「自信の付け方#4「感情」参照)

でも、それはあくまで「感情」の話で、「思考」はまた違ってきます。

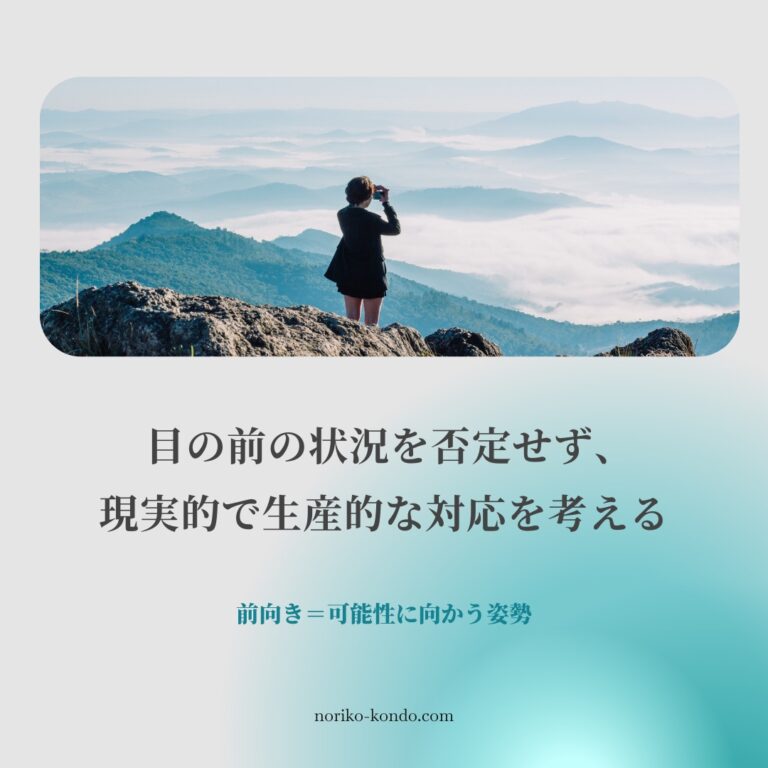

uniicは「ポジティブ思考」をこう解釈しています:

例えば、「人の多い集まりは嫌いだ。行きたくない。知らない人と話すのはストレスだ」と思っているとします。

でも、その集まりは参加必須で、欠席というオプションが最初からないのなら、「嫌だ。行きたくない」と思って時を過ごすのは、現実的でも生産的でもありません。

せめて「どんな人が来るんだろう? 1人くらい、面白い人に会えるかも」と好奇心を持てれば、嫌々の参加が少しは気楽になりませんか?

「知らない人はストレスだから、行ったら誰とも話をしないで、美味しいお料理をいただくことに集中しよう」というのもアリだと思います。

これだって十分に現実的ですし、美味しい料理を食べるというプラス要素がありますから。

自分から可能性を潰しにいかない。

これがポジティブ思考のポイントだと思います。

ポジティブ思考の流れ

ポジティブ思考が「前向き」なのは、そこに新しい可能性を見出せるからだ、と思っています。

ネガティブ思考を「後ろ向き」だとは思いませんが、可能性の芽を摘むという意味で、自分の成長を妨げる気がするのです。

だから、ここではあえて「悪」と言っています。

ポジティブ(前向き)になるためには、まずネガティブを減らすところから、と思います。

そのために、自分にとって、何がストレス要素なのかを知るのが第一歩と考えます。

その上で、ストレスを緩和する対策を、幾つかオプションとして想定できればいいと思うのです。

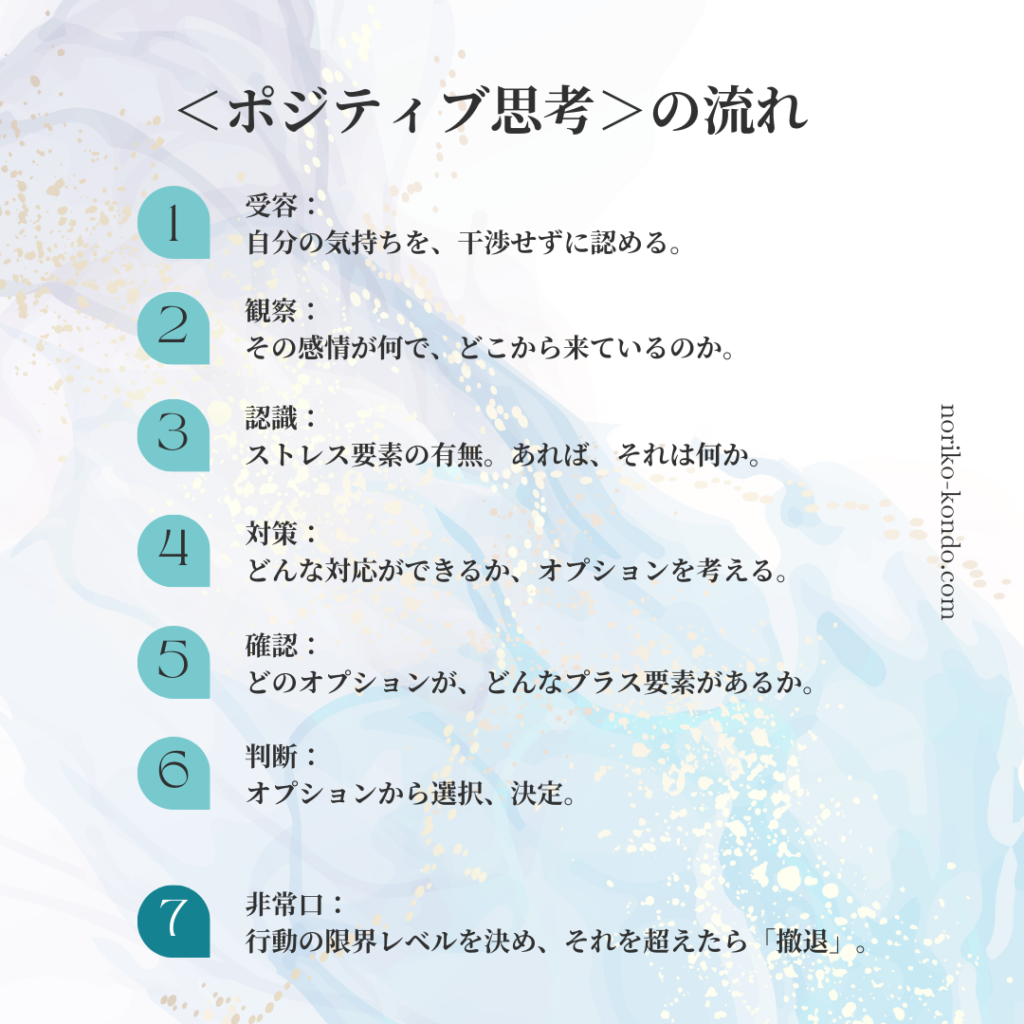

ポジティブ思考の流れを下の図にまとめてみます:

この図の7番目「非常口」は個人的に有効だと感じています。

「これ以上は無理」という限界を知らせる何かを把握していれば、それを「撤退の信号」にすることができます。

この撤退信号は、特定の感情かもしれませんし、身体的な不調かもしれません。

日頃から自分をよく観察して、自分の心理的・身体的な反応を把握しておくと良いと思います。

「本当に辛くなる前に撤退すればいい。我慢しなくていい」と非常口を知っていれば、それだけでも心は軽くなって、前向きになれます。

戦略的撤退はネガティブではありません。

それがあるからこそ、不安なく、自分を信じて「やってみよう」という気持ちにもなれるのです。

…………………………

自分が好きになれないもの、したくないこと

…そういうのは、どうしてもあるものですよね。

でも、それを試しもせずに即座に否定したり却下するのではなく、自分のための「可能性の場」と捉えて、あえて飛び込んでみる意識が「ポジティブ思考」です。

嫌いなものを「好きになれ」と言っているのではありません。

そうやって試してみて、それでも自分にとって良くない結果や影響しかなくて、何のポジティブな可能性も生産性も見出せないのであれば、その時に改めて「止める」方向で検討しても、遅くはないと思うのです。

ポジティブ思考と自信

「ネガティブ思考はブレーキ、ポジティブ思考はアクセル」

そんな風にも言えそうな気がします。

ブレーキをかけて止まってしまえば「安全」です。

人の心は「安全」を常に求めていますから、とても自然な思考だとは思うのです。

ただ、それでは前に進めないですよね。

一方で、アクセルは場合によっては危険です。

でも、アクセルの踏み方を覚えることは可能です。

そうやって自分の進み方(成長)を自分でコントロールできると認識できるのは、自信につながると思いませんか?

自分はそれをすることに決める。

自分はそれをするつもりだ。自分はそれができる。そして、自分はそれを好きな時にやめることができる。何の強制もありません。

出さなければいけない成果もありません。「全ての決定権は自分にある」と知っているのは、自分を信じることです。

ポジティブ思考の一例

あるとても内向的な人の話です:

パーティは好きじゃない。

知らない人に会うのは疲れるし、何を話していいのかわからない。でも誘われて断るのは申し訳なくて、いつも罪悪感に悩まされる。断る理由にも困ってしまう。でも断らなければ、パーティに行くしかない。今は、誘われたパーティには、本当に都合の悪い時以外は行く。誘ってくれた人に「誘ってくれてありがとう。長くはいられないけど、それでもいい?」と聞く。それで良ければそのパーティに行く。ダメなら「ごめんなさい。パーティは苦手なの」と正直に言って断る。パーティで無理はしない。誰よりも早く「今日は誘ってくれてありがとう。またね」と言って帰るのは私だ。パーティは今も好きじゃないけれど、この方法を取り入れてから、パーティに誘われるたびに「どうしよう」「困った」と悩んで嫌な気持ちになっていた自分はいなくなった。何となく、ポジティブ思考の戦略が見えてきませんか?

「私はその状況に自分で対応できる」というのは、自分を信じることになります。

さいごに

NYタイムズ・ベストセラー著者であり、モルガン・スタンレーのシニア・ヴァイスプレジデントでもあったデイヴィッド・バッハのお祖母様のエピソードを紹介します(彼のインタビューを書き起こして私が訳したものです):

(バッハ氏の祖母が脳卒中で倒れ、入院していた時)

昨日私に『何か後悔してることはある?』って聞いたでしょう?それについて一晩考えてみたの。大事なのは、何を後悔してるかじゃなくて、どうして後悔しているか、なのよ。私の後悔は、道を歩いていて、分かれ道に来た時。そこで選択しなければならなかった、その瞬間にあるわ。片方は、その道を行けば、その先に宝物があって、私はそっちにとても行きたいと思うんだけど、リスクがある道。そして、もうひとつの道は、安全な道。分かれ道に来るたびに、私は毎回「安全な道」を選んだの。私は間もなく逝くわ。このベットから起き上がることはもうないでしょう。選ばなかった方の道を歩いていたらどうなったか、それを知ることはもうないの。私が言いたいのは、同じ間違いをしないでほしいということ。道を歩いていて別れ道に来ると、自分の中にいる子供が『こっちへ行こうよ』と誘うでしょう。そうすると、自分の中にいる大人が来て『そっちへ行くと大変なことになるぞ』って脅かすでしょう。大人の言うことを聞いちゃダメよ。「自信の付け方」第5回目「ポジティブ思考」でした。

では、またお話しましょうね。

Tagged confidence, self-awareness, self-confidence, self-esteem, self-value, uniqueness, 自分らしさ

One Response