はじめに

感情の定義も、例に漏れず曖昧と言えば曖昧です。

例えば:

・「情動」や「情操」として、気持ちの動きや状態を区別する。

・感情起因要素から主観的感情、衝動的感情、心理的感情に分ける。

・その他

といった感じで、掘れば掘るほど研究資料が出てきます。(それそれで楽しいのですが)

でも!…です。

このブログは、感情の細分化研究ではなく、「自信」というテーマに紐付けして、感情との付き合い方を探っていくのが目的です。

ですから、ごく一般的な意味での「感情=喜怒哀楽」という認識で進めます。

感情の厄介さ

感情の取り扱いが「自信の付け方」の課題のひとつになるのは、感情の突発性と独自性、そして、自分の判断力に影響を及ぼす可能性が問題視されるからです。

なんとなく「どう扱っていいのか困る、好ましくない不安定なもの」という感じで、こと感情に関しては、あまり良いイメージがありません。

周りから「感情的だ」と言われるのは決して良い評価ではないですし、「あなたはすぐ感情的になる」と言われるのは「あなたとは話にならない」と言われているのと同じです。

その道の権威だったり、社会的地位が高い人でも、感情的な印象の人は「自信がある」というより「横柄」や「尊大」と取られがちです。

逆に、落ち着いて感情に流されず、穏やかに冷静に対処できる人は「自信がある」ように見えますし、好感も持たれ易いです。

では、そんな「自信がある」人になるには、感情とどう付き合っていけばいいのでしょうか?

心に浮かぶ雲

人は「嬉しい」のであって、「嬉しくあろう」と意識するのではないし、「悲しい」のは「悲しくなろう」と決めて悲しくなっているのでもありません。

イメージとしては…

感情そのものを否定して「ないもの」にすることはできません。

でも、それを「表に出す」かどうかは自分次第です。

これに関しては「出さないほうが良い」という意見が大半だろうと思います。

実際、私たちは、成長と共に、自分の「感情を隠す」ことを覚えていきます。

感情は誰にでもある自然なものなのに、あえて隠すのは、おかしいと言えばおかしい気がしませんか?

どうして隠した方が良いのか?

感情を出すと何が良くないのか?感情を「出す/出さない」の基準はあるのか?これらの疑問について考えながら、感情の捉え方をさらに見ていきます。

感情の2極論

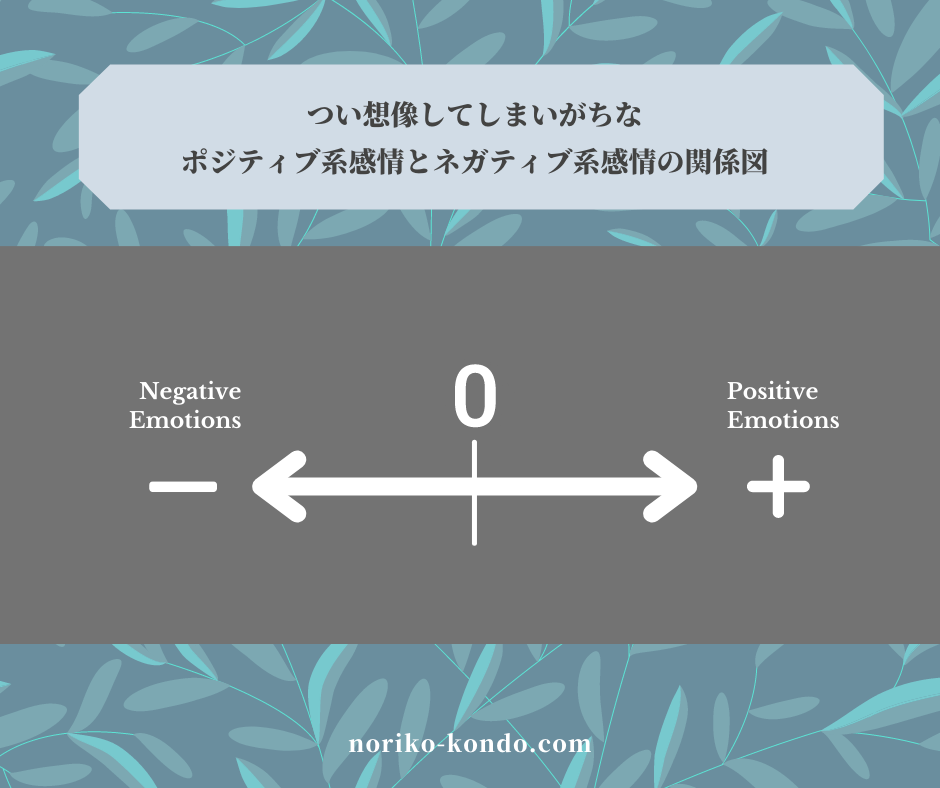

感情について調べていると「ポジティブ感情」と「ネガティブ感情」という表現を目にします。

こうした感情の2極論はどこから来るのでしょうか?

(注:このブログでは「ポジティブ系感情」と「ネガティブ系感情」という表現を使っていきます。)

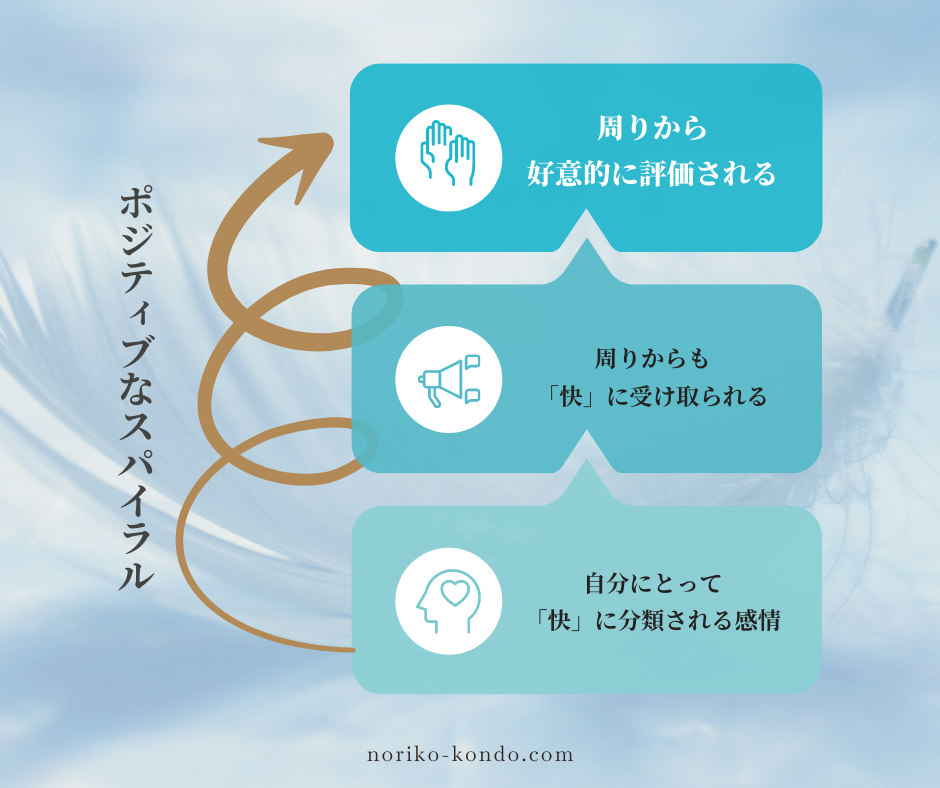

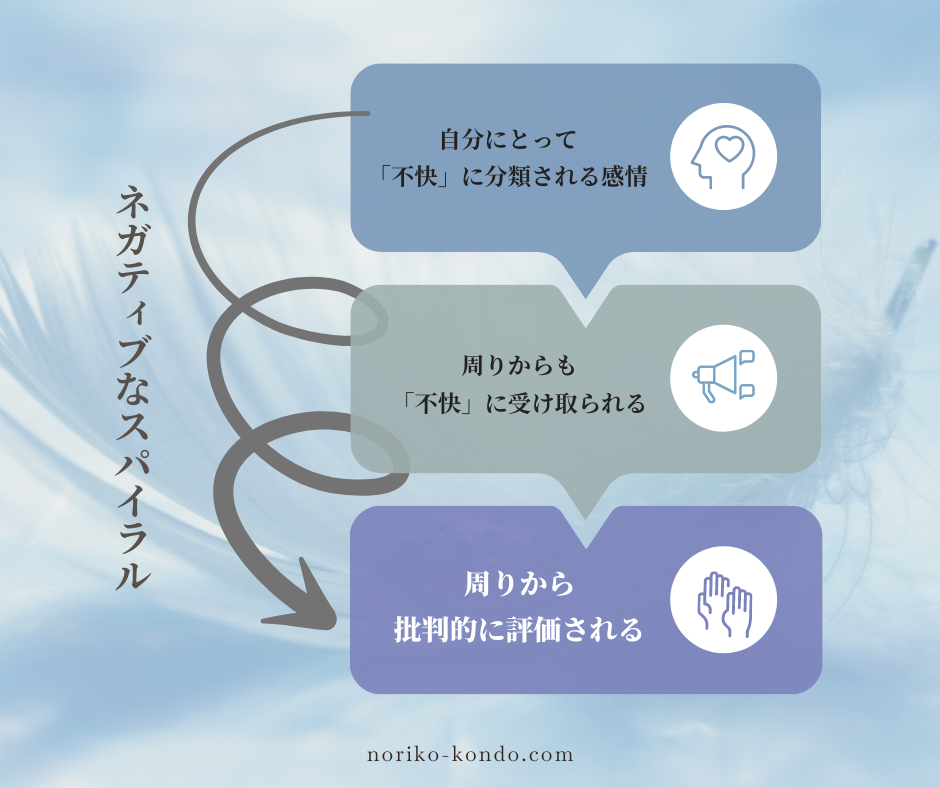

言い方が良くないかもしれませんが、下図のような損得勘定ではないでしょうか?

こんな風に捉えると、ポジティブ系の感情だったら出した方が良いし、ネガティブ系の感情は隠した方が良い、となるのは想像に難くありません。

感情そのものは、人間の心理としてごく自然なもので、それ自体に善悪も正誤もないはずなのに、こちらの都合で仕分けしてしまっているのです。

感情は雲のようだと上にも書きましたが、これでは「雨雲」を、ある時は「水害が起こるから悪い」と言い、また別の時は「田畑を潤してくれる恵だから善だ」と、その時の自分の都合で言ってるのと、同じような感じがします。

ネガティブ系の感情だから、否定する?隠す?

それはなんだか違うと思うのです。

ポジティブ系、ネガティブ系にかかわらず、

・どうしてその感情が自分の心に生まれたのか?

・それは何を意味しているのか?

ということの方が、よほど気になりませんか?

ポジティブ=善? ネガティブ=悪?

そもそもですが、「ポジティブ系感情=善」「ネガティブ系感情=悪」という2極的捉え方をするのは、そんなに良い事なのでしょうか?

そして、ネガティブ感情をなくすのが、自信に繋がるのでしょうか?

…………………………………

ここで「クライアントへのプレゼンテーション」を想像してみます。

うまく話せるだろうか?不安だ。

他にもっと適任な人がいるだろうに、どうして自分が選ばれたのか?準備をするにも、どこに注意すれば良いのかよく分からない。先輩方に聞けばいいのかもしれないけど、迷惑がられたら嫌だ。プレゼンテーションは、もちろん失敗させるわけにはいきません。

最善を尽くして、必死で準備をすると思います。この状況は、感情的には「不安」「わからない」「どうしよう」と、明らかにネガティブ系です。

でも見方を変えれば、悩んで考えて必死に準備するのですから「その事に意識を集中している」と言えます。(全集中です、全集中!)物事に集中するのは、悪い事とは言えないですよね?

しかも、

– 念入りに準備するから成功するチャンスも上がります。

– 勉強するから知識も増えます。

– 準備段階で誰かに相談して、その人とより親しくなったり、また別の機会にはその人に協力してあげることができたり、人間関係を構築する機会にもなります。ネガティブ系感情…そんなに悪くないと思いませんか?

逆に「ワクワクする」「楽しい」といったポジティブ系感情は、本人は至って気分が良いのですが、そんな時に限って注意力が散漫になってしまう可能性もあります。

「好事魔多し」とも言いますが、ケアレスミスをしてしまう、楽観視しすぎて準備不足で機会を逃す、他人の気持まで気が回らない…など、あまり歓迎できない結果が生まれてしまう可能性は否めません。

…………………………

こうなってくると、良いのが悪いのか、悪いのが良いのか、だんだんわからなくなってきますが、この混乱の原因は、ポジティブ系感情とネガティブ系感情を2次元的に捉えるからです。

イメージとしては、こんな感じなんだろうと思います:

シンプルなモデルだけに、陥り易い誤解かもしれません。 ネガテイブ系感情とポジティブ系感情は対立するものではなく、互いに補い合うものだと考えると納得がいきます。

例えるならこんな感じです:

木を見て森を見ない:ネガティブ系感情

森を見て木を見ない:ポジティブ系感情学ばなくてはいけないのは、ネガティブ系感情を「悪」として排除し、ポジティブ系感情を増やしていく方法ではなくて、両方の機能を理解し、バランスをとる方法だと思うのです。

ネガティブ系の感情が湧いても否定しない。

ポジティブ系の感情に安心しない。自分の心の天秤が、どちらに傾くか意識する。片方に大きく傾いた場合の結果を予想し、バランスを取り直すのは「自分」です。

そして「ちゃんとバランスが取れる」という自覚は、感情を越える自信になってくれます。「自制心」という言葉がありますが、自分の欲求や感情をただ押さえ込むのではなくて、自分らしい価値観と判断でバランスが取れること、ではないでしょうか?

抑え込みすぎず、と言って野放しにもしない。

そんな「中庸」が自制の本質ではないかと思うのです。「心が傷つく」の問題

2極論では、外部と自分との相関図の中で感情を見ていましたが、主観的に一人称で見ると、感情はまた別の厄介さを持っています。

何が辛くて、何が嬉しいか。

物事から受け取る印象は、個人のフイルター(主観)次第です。

ある人にとっては楽しいことが、別の人には苦痛でしかない。

…そういうことは、いくらでもあります。

周りがどんなに「そんなの些細なことだ」と言っても、本人が辛いのなら、それは本当に辛いのです。周りから「大した事ない」とか「このくらい我慢できなくてどうする」と言ったコメントを受ける謂れなんてありません。発言者の思惑も、悪意の有る無しも無関係です。

同様に、嬉しくて仕方ないときも「浮かれている」「いい気になっている」と批判される謂れもありません。感情が自分にとって切実な問題となるのは、自己肯定感に影を落とされるときです。

私たちは何か嫌なことがあると「傷ついた」と表現することがありますが、実は、これはとても不健康な認識だと思うのです。

こんなシナリオはどうでしょうか?:

先輩から「え?今どき、英語もできないの?」と言われた。

確かに自分は英語が苦手だ。英語メールは時間を掛ければできるが、海外のビジネスパートナーと英語で電話をするのは避けたい。英語が苦手でも、自分は仕事を頑張ってるし、上司からそれなりの評価も得ている。言った先輩は悪気はなかったかもしれないが、「英語能力の無さ=自分の価値の無さ」と言われたみたいで、傷ついた。これは、あくまでフィクションのシナリオですが、思考と感情、そして「傷つく」の関係性を見てもらえれば、と思います。

心ない一言に傷つくのは、とてもよく理解できる心情です。

ただ、これには無視できない問題があるのです。…………………………………

上のシナリオを補足します:

先輩から「え?今どき、英語もできないの?」と言われた。確かに自分は英語が苦手だ(負い目)。英語メールは時間を掛ければできるが(困難)海外のビジネスパートナーと英語で電話をするのは避けたい(不安)。英語が苦手でも、自分は仕事を頑張ってるし(抵抗、正当化)上司からそれなりの評価も得ている(承認エビデンス)。言った先輩は悪気はなかったかもしれないが(悪意の拒否)「英語能力の無さ=自分の価値の無さ」と言われたみたいで(負い目を突かれた)傷ついた("touché")この例に見られるネガティブ系の感情は、それだけでもすでに「自信がない」印象を与えますが、そこはそんなに問題ではありません。

英語が苦手なのも、電話をしたくないのも、まずはファクトとして「苦手なんだ」「電話したくないんだ」で終わります。(一人称の話ですから)問題は「誰が何を傷をつけたのか?」です。

…………………………

この例では「傷ついた」となっていますが、必ずしもそうなる必要はなかったはずです。

例えば、

=>「よし、英語の勉強を本格的に始めるぞ!」とモチベーションに変える。

=>「英語は苦手。私は他のところで頑張るし。英語ができなくても役に立つ!」と開き直る。

=>「先輩にとっては英語能力の有無が価値基準なんだな」とその人の価値観を読み取る。と言った具合にです。

“touché”(「一本!」)をとったのは、英語の能力の有無でも、先輩の言葉でもありません。

もともと「英語ができない自分」に対して、どこか負い目を感じていたんですよね、きっと。先輩の発言は「傷口に塩」だったわけです。

繰り返しますが、傷口に「塩」なんです。

先輩の言葉は「塩」でしかありません。・本当は英語ができるといいんだけど

(できない自分はダメだなぁ)

・英語を勉強した方がいいのはわかってるんだけど

(つい勉強を後回しにしてしまうんだよね)そんな罪悪感が「傷」だったはずなのです。

「傷ついた」のではなく、自分で自分の価値を疑ったのが「傷」です。

「自分を疑う」は「自分を信じる」の真逆です。

だから問題なのです。感情をコントロール、する?

コントロールではないと思うんです。

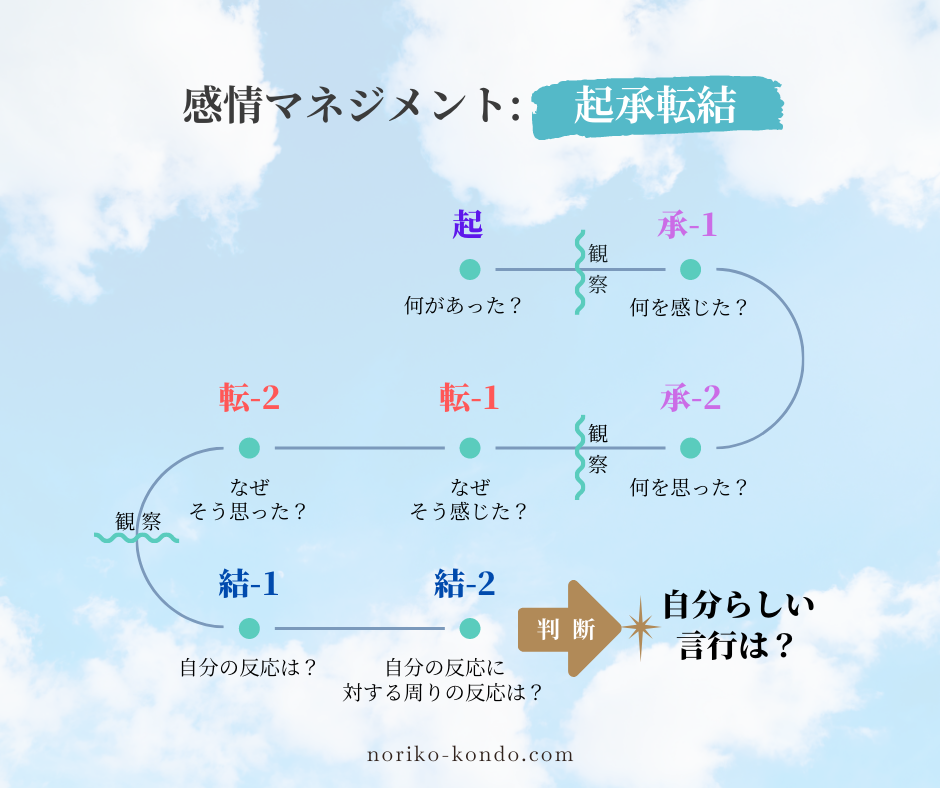

目指すのは「コントロール=抑える」ではなくて、自分の感情を認知し、自分で意識的に管理する「感情マネジメント」ではないでしょうか?

これを「起・承・転・結」でまとめてみます:

「思う」と「感じる」の違いですが、「思う」は漫画にあるような「心の声」を想像してください。(「そこ?!」とか「ひどい!」とかいろんな突っ込みがありますよね?) 「感じる」は喜怒哀楽です。「結」は認識のまとめで、最終的な対応はその後になります。 この図の中で、もし「コントロール」に近いものがあるとすれば「観察」の部分になります。

観察するには、感情に流されず、そこに踏みとどまる必要があるからです。

感情の暴走を抑える、という意味では「コントロール」と言えるでしょう。…………………………………

ところで、この図はこれだけで独立しているのではなく、前の2つのブログで紹介した内容と連動しています。

「起・承・転・結」は、「自信と不安」で書いた「未知を既知」にする部分です。

そして、最後の「判断」の基準となるのが、前回の「自分らしさ」なのです。感情を自分らしい方法でマネジメントできれば、その感情の中で自分を見失ってしまうことはないでしょう。

感情に支配されず、感情を理解して「自分らしい言行」にたどり着ける。

それは、自分を信じる力になります。

この感情マネジメントで、こんな風に自信ができるはずです:

強い感情に振り回されてしまう無力感が減ります<自信1>

感情の起因と自他の反応を認知することで不安感が減ります<自信2>感情の起因に対する自分の言行を、自主的に決められます<自信3><div最後に、提案です

起承転結のクリティカルな部分は「起」から「承」への移行かと思います。

予想もしてなかったことがあって、心の準備もないままに強い感情が生まれると、それに流されてしまいそうになるからです。感情に襲われることを「心に波風が立つ」と表現したりしますが、そんな時の「自分」は、さながら荒れた水面に浮かぶ小舟、というイメージです。

波風を鎮めるために、深呼吸をしてみるのはどうでしょうか?

深呼吸のやり方ですが、「いち、に、さん、よん」で、一気に大きく吸って、「ご、ろく、なな、はち、きゅう、じゅう」でゆっくり吐く…というのが、私の経験ではいい感じです。

深呼吸をしながら、目を閉じて穏やかに凪いだ水面を想像すると、もっといいかと思います。

良ければ試してみてください。

「自信の付け方」の第4回目は「感情」でした。

どんな時に、どんな感情を持ちますか?

そして、それは自分の「自信」にどう関係してると思いますか?

感情から悪い影響を受けないために、していることはありますか?それはなんですか?感想や意見を教えていただけると、とても嬉しいです。

コメント欄のほか、メールやコンタクトページのフォームからでも嬉しいです!またお話しましょうね。

Tagged confidence, self-awareness, self-compassion, self-value, Success, uniqueness, 感情, 感情に流されない, 自分らしさ