はじめに

このブログシリーズは、もっと自信を持ちたいと思っている人のためのものです。

ここで提唱するのは、心理学ではありません。

自信との付き合い方を探りながら、自分自身への理解を深め、「自分の人生」を実現するためのマインドセットです。

シリーズのタイトルは「自信の付け方」ですが、「これをやれば自信がつく」とか「誰でも自信が持てる方法」というタイプの記事はひとつもありません。

私が書くのはブログという形での「対話」です。

読みながら、心の中で私と意見交換をしてほしいのです。

疑問を提示しながら、私が学んだ事、意見感想を書きますので、一緒に「自信」について考えていきましょう。

……………………………………

今回は「自信と不安」に焦点をあて、そこから「自信の6要素」の紹介に入ります。

そもそも「自信」とは?

自信について、いろいろ調べてみると気づくのですが、「自信の付け方」や「自信を高める方法」といったHowTo系の著書や記事は多く見つかります。

ところが、自信そのものの定義を見つけるのは、思ったより難しいのです。

そこで辞書をひくと、広辞苑と大辞林では、自信の定義はこうなっています:

自分の能力・価値や自分の言行の正しさなどをみずから信じること。また、その気持ち。

広辞苑

自分の才能・価値を信ずること。自分自身を信ずる心。

大辞林

2つとも「自信=自分を信じる」という内容で、これは漢字の意味から見ても納得がいきます。

でも「能力」「才能」「価値」「言行の正しさ」とは?

ここで「自信」の定義の難しさに改めて突き当たります。

“Be Excellent at Anything:The Four Keys to Transforming the Way We Work and Live“の著者であり、The Energy Projectの創始者でCEOのトニー・シュヴァルツは「自信-イコール-安全-イコール-ポジティブな感情-イコール-より良いパフォーマンス」だと言っています。

この表現は、「自信」が単純に定義できるものではなく、複数の『顔』を持っているというのを良く示していると思います。

とはいえ、原点に戻れば、辞書の通り「自信=自分を信じる」で間違いはないようです。

ですから、真の課題は、自信とは何かを定義するより、もっと具体的に「どうしたら自分を信じられるのか?」です。

「自信がない」のはどんな時?

例えばこんな時、何を思って、どんな感情を抱きますか?

- 電話営業する

- 自分のサービスや製品に値段をつける

- 見積りを作成して顧客へ送る

いかがでしょうか?

次に、この3つを初めてした時、どんな風に感じたか、覚えていますか?

何事も、初めての時は「自分にできるんだろうか?」「どうやったらいいんだろう…困ったな」というような心配をすると思います。

(自信、あんまりなかったですよね?)

でも、実際に終わってみると「なんだ、こんなことか」と肩透かしを食らったような気分になったり、「無事に終わってよかった」と安堵したりします。

(少し自信がつきませんでしたか?)

…………………………………………

初めてではなくても、経験が浅かったり、前回の経験が自分にとってあまり良い思い出でないものは、どうしても不安がついてきます。

でも、回数が増えて成果も出るようになると、それまでの不安はだいぶ薄くなって、「何とかなる」「大丈夫」と自分でも思えるようになってきますし、「こういうときはこうした方が良い」といった自分なりの対策もできてきます。

そんな経験、いくつか思い当たりませんか?

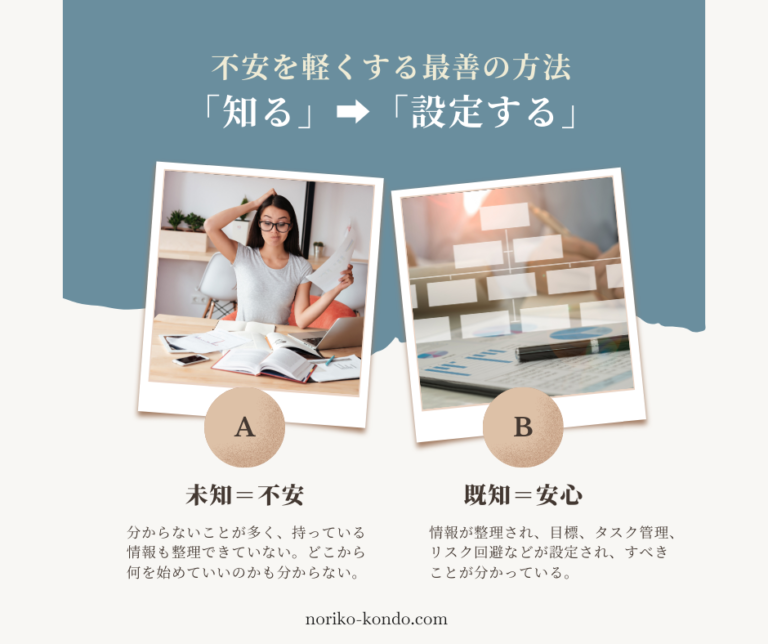

自信と不安は天秤の皿に乗った二つの概念です。

自信を増やすには、不安を軽くするのが有効です。

そして、不安を軽くする最善の方法は「知る」なのです。

そして、自信をつけるのも「知る」があってこそ可能なのです。

未知を既知にする

何かをやってみた後に、不安が減って自信がつくのは、経験を通して未知だったものが既知になり、次回はどうすればいいか、対応が分かるようになるからです。

(1)自分が対峙しているものを知る。

(2)適切な対応を知る。

この2つの「知る」が不安を軽くするためのポイントになります。

(2)は(1)から続いて、行動計画を「設定する」という具体的なアクションになる部分で、とても大事です。

課題や問題が何かわかっても、対策がわからなければ「どうしよう?」という不安は続いてしまいますから。

・情報収集、確認、学習、練習、といった作業を通して、可能な限り未知のものを既知にする。

・そして、目標に合わせて具体的な行動に落とし込む。

ここまで来れば、不安は軽くなり、自信の前段階である「成功への期待」と「モチベーション」に姿を変えます。

でも、まだ自信ではありません。

広辞苑によれば、自信は「自分の能力・価値や自分の言行の正しさなどをみずから信じること。また、その気持ち」で、大辞林は「自分の才能・価値を信ずること。自分自身を信ずる心」でした。

「知る→設定する」で不安は軽くなっても、自分の能力、価値、才能、言行の正しさなどが信じられなければ、まだ自信には至らないのです。

「知る→設定する」で得られるのは「自信の前段階」だという理由はここにあります。

…………………………………………

どんなに自分を信じたくても、自分の「何」を信じていいのか分からなければ難しいです。

– 私の能力はなに?

– 私の価値はどこにある?

– 私の才能はなに?

– 私の言行の正しさはどうやってわかる?

つまり、最終的に「知る」必要があるのは「自分自身」についてなのです。

「別に自分のこと知らなくてもいいんじゃないの。

根拠のない自信、というのもあるよね?」

そう思うかもしれません。

確かに「根拠のない自信」と呼ばれものはあります。

でもそれは、「成功体験という実績=根拠」が(まだ)ないだけで、自分自身が信じるに足るものだという根拠は別の場所から持ってきているのです。

その「別の場所」をまとめたのが「自信の6要素」です。

自信の6要素

これは、自信を構築する初期設定と考えてもらえるといいかと思います。

初期設定の数値はデフォルト「0」で、自己認知度が上がれば、数値も上り、自信も上がっていく、というイメージです。

自信は「ある/ない」の問題ではないと、このブログシリーズの第1回目でも書きましたが、自信は複合的な認知で出来上がるものであり、自己マネジメントが可能なマインドセットです。

…………………………………………

どうしたら自信が持てるのか、というのは「何があれば、自分を信じられるのか?」という質問に置き換えられます。

この「何」を「自信の6要素」で構成していきます。

今回は、自信と不安の関わり、そして自分を信じるための「6要素」を紹介しました。

感想、ご意見など、下のコメント欄に書くか、メールやコンタクトページから教えていただけると、とても嬉しいです。

次回から、この6つを順に見ていきます。

シリーズ第3回目では「自分らしさ(value)」を扱います。

またお話しましょうね。